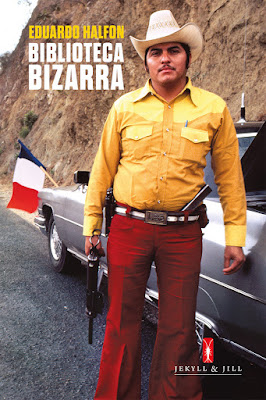

Biblioteca bizarra de Eduardo Halfon.

Un escritor al que admiras hablando de

sus experiencias con otros escritores y con los seres que pueblan su biblioteca

es como invitar a la mejor chocolatería del país a un goloso de competición. El

nivel de disfrute es máximo.

También he de decir que, siendo la

intención de cualquier editorial con dignidad estética la de cuidar sus

portadas y hacer de la oferta de su catálogo un placer no sólo literario, sino

también visual, olfativo y táctil, la joven editorial zaragozana Jekyll &

Jill sobresale desde su nacimiento y merece que se le felicite por ello.

Portada y título, como digo, ya me han

cautivado.

Tras el despliegue del primer capítulo de título homónimo por

bibliotecas áridas, salvajes, peruanas, felinas, de cabecera, en llamas,

ciegas, blancas, sinceras, de caoba y mojadas, Eduardo Halfon nos cuenta en

“Los desechables” su visita como escritor a un refugio de “sintechos” en una

zona industrial de Bogotá. Lo que me atrae de Halfon —ya lo hizo en anteriores

obras con otras situaciones— es que no necesita recrearse en la lástima que,

evidentemente, provocaría una vivencia como esta o como la que describe del exilio

de intelectuales guatemaltecos en “Mejor no andar hablando demasiado”, el

último capítulo, sino que produce de continuo, a lo largo de una narración más

o menos previsible, afluentes inesperados que destellan:

Llevaba

una semana en Bogotá, contando los días para volver a casa, donde mi hijo

estaba a punto de nacer, mientras participaba en eventos de tantas bibliotecas

y librerías que ya todas empezaban a parecerse. El mismo público. Los mismos

temas. Las mismas preguntas, las mismas respuestas mías. Unas respuestas

trilladas, mecánicas, ya depuradas y practicadas hasta saber perfectamente cuál

detona una risa, cuál empatía, cuál silencio. Pues un escritor, con los años,

va desarrollando el discurso público que sustenta no sólo su obra, sino su

razón de ser escritor. Va puliendo su mito fundacional (cómo empezó a escribir,

por accidente, para salvarse), los detalles de su rutina un tanto excéntrica

(escribir todas las mañanas, en soledad, con el gato a la par del teclado), su

falsa modestia (es que, en el fondo, no entiende cómo hace lo que hace), su

mejor pose de escritor cínico (mano en el mentón, pierna cruzada, mirada

humilde y a la vez serena y profunda, es decir, los ojos cerrados a medias). Y

es que no es lo mismo sentarse y tratar de expresar en palabras una idea o una

emoción o una historia, que estar luego de gira tratando de explicar esas

palabras, de darles sentido o al menos alguna semblanza de orden. No es lo

mismo escribir que ser escritor.

Lo mismo sucede en los capítulos

“Halfon, boy” —exitosa confluencia de emociones, sensaciones y reflexiones

sobre el lenguaje, la identidad cultural latino-estadounidense y el trasvase de

realidades paterno-filiales con la traducción y el proceso de embarazo y parto

como primeros figurantes—; “Saint-Nazaire” —bella y breve meditación sobre los

cálculos del esfuerzo y el tiempo dedicados a la escritura conforme a los

resultados— y “La memoria infantil”, sobre la sorprendente manipulación del

recuerdo.

Seis relatos para el espíritu como seis

ejercicios infalibles de mantenimiento en el gimnasio.

Comentarios

Publicar un comentario